用兩個遮瑕力超強的粉底液混合鋪一層,遮瑕鋪一層,再用粉餅鋪一層,左側臉沿著眉心、鼻樑一路到嘴脣上沿,都是需要重點遮蓋的地方,整體完成之後,再迴圈一下以上的動作,最後加一層散粉。

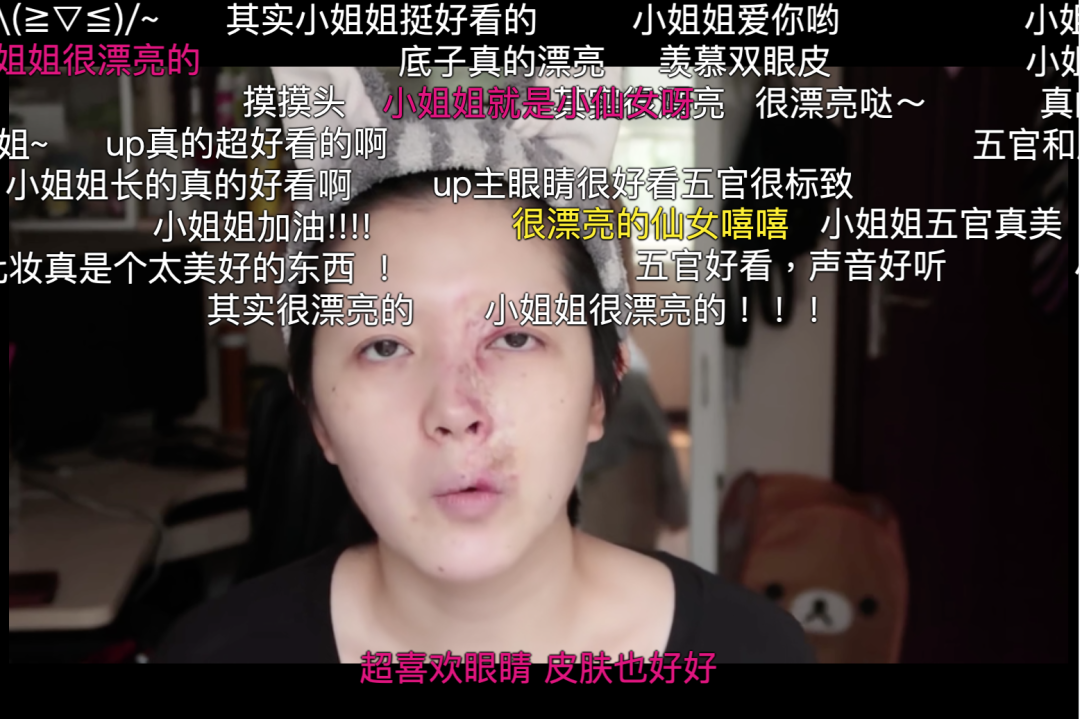

透過化妝,音少讓面部巨大的疤痕幾乎消失。

一層一層又一層,她畫出了一張全新的臉,也畫出了另一種人生。

化妝,然後不被看見

大片的結痂組織,從深棕色,到深一點的粉絲,到淺一點的粉色,不均勻地分佈並撕扯著音少左側的面部。

這是血管瘤留下的痕跡。

血管瘤,一種血管的腫瘤型病變,具體表現是血管內皮細胞的異常增殖,可能長在身體的任何地方,常常發生在嬰幼兒和30-50歲成年人身上,嬰幼兒的發病率高達3%-4%。

3%的概率,像一顆命運的小石子,化作巨石,重重砸上了音少稚嫩的小臉。

長在臉上,是幸運也是不幸的。幸運的是,它能夠被早早地發現,早早地做更多的治療,遏制持續的生長;不幸的是,明顯的胎記或治療後的疤痕,要永遠跟隨她。

臉,承載著的不只是人體的組織和面板,是所謂的“正常”的社交面具,甚至是建立在此之上的自信、交友和日常生活。

伴隨疤痕而來的,還有一種自卑和羞恥,再深挖下去,是“怕嚇到別人”,“怕麻煩到別人”。

血管瘤讓音少在成為自己之前,率先定義了自己,跟著自己從小學一直到青春期,環繞著,甚至塑造著自己。

上學不是一件簡單的事,小學生的語言已經太過生動,傷人的程度也加了倍。

小時候,同學們把音少的疤稱為“大屎嘣”,這在北京話裡,是巨大的、乾結掉的鼻屎的意思——有顏色的、結痂的、髒的。

一箇臉上有疤的小女孩,被同學說自己的面部頂著巨大的鼻屎……

晚上一箇人蒙在被子裡的時候,音少常常許願,能不能用自己身上的一件東西來交換,交換一箇和同學一樣的、沒有“大屎嘣”的臉,她能夠想到的交換物是“善良”。

她真的這麼想。因為從上到下數了一遍自己的優點和擁有的東西,她覺得自己什麼都沒有。

在這個過程中,爸爸媽媽帶著她去做了幾次血管瘤的治療,主要是用鐳射把它們殺死,讓它們不再繼續生長,並且相對更好地控制疤痕的程度。

治療遏制了血管瘤的生長,卻不能換來一張嶄新的臉,更不能換來一箇普通的童年。

長大一點後,音少在北京的一所高職學了畫畫。她很想參加各種文藝活動,卻總從各種目光中讀出自己“譁眾取寵”的感覺。

她很喜歡二次元cosplay,可以把自己完全地隱藏在角色的背後,玩二次元的機會見證了她化妝水平的日漸穩定——

第一次帶著妝出行,頭上遮著又長又厚的劉海;

慢慢地,劉海變短了;

緊接著,變成了遮住疤痕的半邊劉海;

再往後,音少把整張臉都露了出來。

人生中第一次,她化了精美的妝之後,終於可以做一箇普通人。普通地出行、吃飯、買東西,不會被刻意地打量,可以做一箇沒有疤痕的女孩。

雖然當時每個月4500元的工資裡,800塊都用在了化妝品上,但這似乎已經不是一箇可以選擇、可以割捨的花費。

音少發現自己在之前的人生中,幾乎很少有和人交流與溝通的機會。

她從公司辭職,去了一家星巴克做咖啡師,可以有更多的時間和不同的顧客交流——正面的、對視的交流,而幾乎沒有顧客看出她的異樣。

在周圍人的眼裡,她是一箇一身黑衣、不太說話、有點酷酷的普通姑娘。

帶著妝,似乎就可以過正常的生活,似乎可以不再在人群裡被準確地、刻意地觀看了。

精緻的妝容就像一箇面具,遮住了音少的疤痕,也遮住了她的自卑和脆弱。但面具背後,新的焦慮也伴隨而來——

難道這輩子,都只能帶著厚厚的妝生活嗎?

卸妝,開啟美妝博主的人生

不想一直遮掩下去了。

音少一時興起拍了個影片,她一邊化著妝,一邊娓娓道來,介紹著自己臉上的胎記。

影片的畫面被分為了兩個世界:一邊是一箇妝容精緻的主播,精心施下的粉底、暈染到位的眼影、配著嬌豔欲滴的脣膏顏色;另一邊則是素面朝天的音少,左側臉的血管瘤印記顯得觸目驚心,令人不忍細看。

沒想到,這個影片火了,粉絲一箇一箇慢慢漲了上來。權衡之後,音少辭了職,想看看做一箇影片博主是不是能夠養活自己。

沒有穩定收入時的創作是痛苦的,更糾結的是,她要展示給所有人看的,是這張曾讓她無比想要遮住的臉。

這一回,她再一次選擇直面——錄一期素顏的影片《長成這樣,我就必須得容貌焦慮嗎?》

把妝全部卸掉後,疤痕暴露無遺,她坐在鏡頭前講述著這張臉帶來的困擾,講最近把影片上傳到某影片網站的時候,影片網站彈出的提示“你的影片可能引起不適”,她說不敢素顏去專櫃化妝,甚至不敢素顏坐飛機火車,因為機器會提示和本人不符。

對著鏡頭,她問出了自己的困惑:我真的很嚇人嗎?真的不能光明正大地走在路上嗎?

露出疤痕,彷彿帶來了一箇平行世界的新的人生。

鏡頭前真實的她,不僅得到了粉絲的支援,也收穫了自己渴望的愛情。

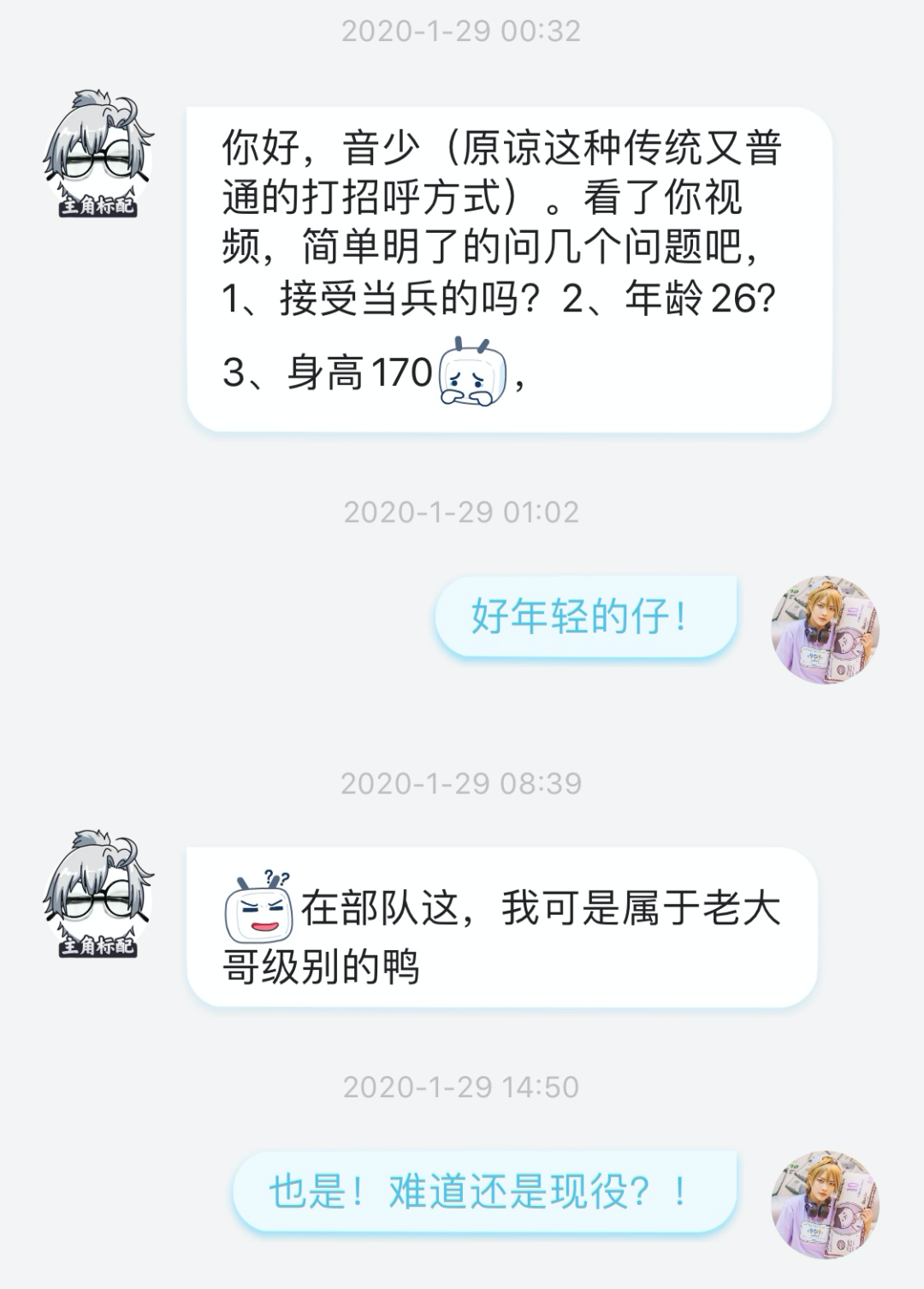

此前的相親,最終都在血管瘤疤痕面前敗下陣來,音少乾脆就袒露出面部,在網路上釋出影片相親,小呂私信了他。

“好年輕的仔!”她回答。

五個月後,他們見了一面。

音少站在洗手間卸妝,深吸了一口氣之後,衝外面的小呂喊話:“你做好心理準備,我要出來啦!”

小呂抬頭看了一眼,笑著說了一句,“跟影片裡沒什麼區別”。

整個過程沒有想象中的隆重,平靜到意料之外,但又讓音少覺得,本應如此。

在第三次見面的時候,他們結婚了。

希望可以做個普通人

音少覺得,自己是幸運的。

在錄製化妝影片的間隙,她會和網友談起在大都市生活的幸運。雖然生活中會有小孩指著她的臉問媽媽“阿姨的臉怎麼了”,但大體上,她能得到充足的治療,有謀生的手段,有相對正常的公共生活。而那些更偏遠地區的血管瘤患者,尤其是面部血管瘤患者,究竟應該怎樣生活?

化妝對音少來說,是面對世界的武器,但更像是一種偽裝。

她想做個普通人的願望非常強烈,普通的定義是“不被注意”,甚至是“消失”。

音少簽了遺體捐贈的協議,這樣肉體就可以消失掉,她也想好自己不在了之後,要把所有的痕跡和影片統統刪掉,因為不想被想起來。

目光,是她最敏感的東西。

有次在海南遊玩,一面水花撲了過來,船體晃盪得厲害,一箇人的腳不小心踹到了音少的臉上:“你的臉在流血!”

所有人都非常驚慌地圍了過來,因為音少血管瘤部分的面板非常單薄脆弱,看起來不僅是“在流血”這麼簡單,簡直是“滿臉是血”。

這樣的關注,讓她想要立刻消失。

她知道,接受過治療的血管瘤患者,從健康角度來說,傷害已經是微乎其微的了。真正影響他們的,是向外界呈現容貌時所受到的目光,以及自己對這目光的承受能力。

不久前,她錄製了一段素顏和朋友逛街的影片。點餐的時候,她低著頭;走路的時候,她低著頭;被打量的時候,她還是低著頭。面對挑釁,她從不迴應目光,也避免對上打量的目光。

我們在觀看他人時,目光常常是原始的。帶著這樣的原始,匆匆一瞥可能是一種好奇;再多一秒,可能是難以定義的探索;如果直接湊到跟前,執意觀看就是某種冒犯。這些對音少來說,都無異於一種目光的凌遲。

音少想到一種最好的相處手段,就是不在乎:

“我覺得我們自己,和別人,都需要學會的三個字就是‘不在乎’。”

“我們不要去在乎別人,然後別人也不要在乎我們。”